구양봉의 횡서수설

“사회생활 속에 있는 기호의 삶을 연구하는 과학, (중략) 나는 그것을 기호학이라고 부를 것이다.” 1906년 경 현대 언어학의 창시자 페르디낭 드 소쉬르는 이렇게 말한 바 있다. 그로부터 얼마 지나지 않아 소쉬르의 생각은 현실이 됐다. 이를 현실화시킨 사람 중 우리에게 잘 알려져 있지 않지만 결코 빠뜨려서는 안 되는 인물이 러시아의 기호학자 유리 로트만(1922~1993)이다.

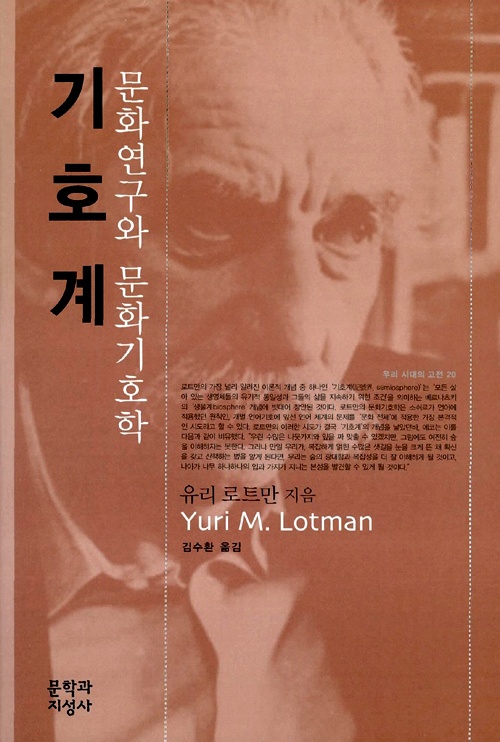

그동안 단편적으로나마 알려진 로트만은 구조기호학자로서의 로트만, 저 유명한 ‘2차 모델링 체계’로 대변되는 1960~70년대 초반의 로트만이었다. 그러나 이번에 국역된 <기호계: 문화연구와 문화기호학>은 1970년대 중반 이후의 로트만, 즉 문화기호학자로서의 로트만을 알 수 있게 해주는 책이다.

로트만에게 문화는 방법론으로서의 기호학이 연구할 대상이 아니다. 오히려 문화 혹은 문화의 메커니즘 자체가 기호적이다. 이렇듯 로트만에게는 ‘문화=기호’이기 때문에 로트만의 문화기호학은 ‘문화를 구성하는 기호’가 아니라 ‘문화라는 기호’를 다룬다. 그러므로 문화기호학에 대한 로트만의 연구는 자연스럽게 문화에 대한 연구, 즉 문화연구가 될 수밖에 없다. 요컨대 로트만에게는 ‘문화=기호’이며, ‘문화연구=(문화)기호학’이다.

로트만은 자신이 구조기호학에서 문화기호학으로 나아가게 된 연유를 이렇게 밝힌 적이 있다. “문화의 자료에 기호학적 방법을 적용하려는 시도는 첫 단계에서 (중략) 문화의 다양한 ‘언어’를 언어적-기호학적 방법론을 통해 기술하려는 과제에 역점을 두었다. (중략) 이 단계에서 문화연구는 단지 흥미로운 예증을 제공하는 영역이었을 뿐, 독자적인 학문분과가 되지는 못했다.”(<집단적 지성으로서의 문화와 인공지능의 문제>, 1977)

요컨대 1차 모델링 체계인 자연언어가 신화, 제의, 민담, 종교 등 그 자체와는 다른 모든 문화 체계와 공유하고 있는(있다고 가정된) 어떤 단일성을 밝혀내려고 했던 2차 모델링 체계는 여전히 자연언어의 우선성을 강조하며 문화를 고립된 커뮤니케이션 체제로서만 다뤘기 때문에 문화연구/기호학의 독자적인 영역을 충분히 밝혀주지 못했다는 것이다.(<문화의 기호학적 메커니즘에 관하여>, 1971)

이런 자기비판을 전후로 해서 로트만은 상이한 문화 체계가 기능적으로 상호 의존한다는 전제 아래 ‘총체로서의 문화’ 개념을 발전시키게 되는데(<문화의 기호학적 연구를 위한 테제들>, 1973), 그동안 로트만의 문화기호학이 문화의 유형을 분류하던 ‘기호-유형학적 성격’의 정태적 문화기호학이었다면, 이때부터는 문화의 역동성까지 고려할 수 있게 진화하기 시작한 것이라고 할 만하다.

이런 변화가 집약된 개념이 바로 ‘기호계’(semiosphere)이다. 여담이지만 국역본에서는 제목으로 쓰인 이 개념에 대한 설명을 찾아볼 수 없다. 본문 261쪽의 각주에서 옮긴이는 이 개념에 관해서 살펴볼 수 있는 로트만의 또 다른 논문을 알려줄 뿐인데, 더 친절한 설명을 붙여줬으면 하는 아쉬움이 남는다.

아무튼 로트만에 따르면 기호계란 “상이한 언어들의 총체가 아니라 언어들이 존재하고 기능하는 데 필수 불가결한 기호학적 공간”으로서 “기호적 연속체”라고도 할 수 있다. 이런 기호계는 “선험적으로 존재할 뿐만 아니라 언어들과 지속적으로 상호작용”하는 바 “기호계 외부에서는 커뮤니케이션이든 언어든 존재할 수 없다.”(<기호계에 관하여>, 1984)

기호계 개념과 더불어 로트만은 전(前)언어적이거나 비(非)언어적인 모델링 체계까지 포괄할 수 있는 좀 더 복잡한 이론의 발판을 만들게 되는데, 이런 점에서 로트만의 문화기호학은 미국 기호학자 토머스 시벅의 ‘생명기호학’(biosemiotics)과도 상당한 관련성을 맺고 있다고 하겠다.

러시아 태생의 미국 문예비평가 미하일 엡스타인은 영미권의 문화연구(Cultural Studies)가 문화적 실천 그리고 그 실천이 권력과 맺는 관계를 배타적으로 강조한다면, 통상 문화학(Culturology)으로 불리는 러시아의 문화연구는 그런 실천과 관계의 선험적 조건을 따져 묻는다고 말한 바 있다.

왜냐하면 러시아의 문화연구는 “과학은 정치로부터의 자유를, 예술은 과학으로부터의 자유를, 종교는 예술로부터의 자유를, 철학은 종교로부터의 자유를, 그리고 마지막으로 문화는 이 모든 것으로부터의 자유를, 일체의 물리적·상징적 감옥에서 스스로를 해방시키는 인류의 능력을 제시해 준다”(<Transcultures>, 1999)는 전제에서 출발하기 때문이란다. 그렇다면 러시아의 문화연구는 자유의 선험적 조건을 따져 묻는 셈이 된다.

엡스타인의 말이 사실이라면 러시아의 문화연구는 소위 포스트구조주의를 받아들임으로써 ‘지적 유희’로 치닫고 있는 오늘날의 영미권 문화연구에 일정한 해독제가 될 수 있을 것이다. <기호계: 문화연구와 문화기호학>은 그 가능성을 탐색하고 시험해 볼 수 있는 좋은 관문이라는 점에서도 반가운 책이다.