염정민 / 정치외교학과 박사과정

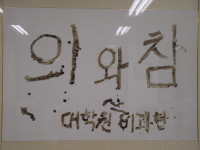

두 글자의 유래는 아주 오랜 과거로의 시간여행이 필요하다. 그것을 본 사람보다 보지 않은 사람들이 더 많고, 그것의 존재와 그 의미를 기억하는 사람은 더욱 소수에 불과하기 때문이다. 88년과 89년, 두 번에 걸친 대학원생들의 총장실 점거와 오랜 단식농성이 진행되었다는 사실은 당시 대학원생들의 삶이 얼마나 절박하였는지를 잘 보여준다. 그 과정에서 농성자들의 손끝을 잘라 만들어낸 혈서의 의미는 단순히 투쟁의 결의를 다지는 것 이상의 의미를 지니고 있었다. ‘보장된 삶’이라는 저당권을 빌미로, 교수와 학생이라는 엄격한 권위와 복종관계에 순종했던 착한 대학원생이기를 거부하는 순간이며, 사회에 대한 지식인의 책무를 당당히 지고 나가겠다는 실천적 지식인으로서의 자기 선언이었고, 나의 삶, 우리 삶을 스스로 결정해 나가겠다는 의지와 희망의 첫 발을 내딛는 엄숙한 순간이었다.

우리는 아직도 당시 투쟁에 빚을 지고 있으며 그 성과물을 공유하고 있다. 대학원생들의 자기결정의지와 희망을 제도화한 자치기구가 대학원 총학생회라는 이름으로 만들어졌으며, 지금은 학술조직자치위원회라는 이름으로 새롭게 구성되었지만 실천적 지식인으로서 자신의 정체성을 형성하려는 공동체 지향의 학술연구단체협의회가 만들어질 수 있었다. 대학원 건물의 확보, 장학금 제도의 도입과 확충, 대학원 제도의 개혁 등 현재를 틀 지우는 많은 결정들 또한 당시에 이루어졌다.

그렇게 10여년의 시간이 흘렀다. 너무나 많은 것을 가졌기 때문일까. 다른 대학원과 비교하면 상대적으로 중앙대 대학원은 부러움의 대상이다. 그러나 그 내부를 들여다보면 혈서를 쓸 당시의 대학원보다 지금 대학원에서의 삶이 더 나아졌다고 자신 있게 이야기 할 수 있을까. 연구자들의 분과 학문과 세부 전공으로의 칩거와 소통의 부재는 공동체 지향의 학문사회를 빛바랜 꿈으로 만들어 버렸다. 대학원의 개방과 대학원생의 급격한 증가가 대학원 역량을 강화시키기보다는 학문 수준의 질적 저하와 공동화 현상을 더욱 부추기고 있다. 주체할 수 없을 정도로 이미 커져 버린 대학원 자치예산은 연구자들의 실질적인 학문연구 활동을 지원하는 것에서 각 학과별 계열별 나눠먹기 예산이 되어 버렸다.

‘의혈’을 기억하고 지금 다시 이 자리에 불러 오려는 이유는 그것이 우리에게 남긴 그 치열한 문제의식 때문이다. 수동적인 삶, 단지 비판만 하는 삶에서 직접행동을 통해 우리 삶을 스스로 결정하고 변화시켜 나가려는 능동적 삶의 지향, 그것이 우리에게 다시 필요한 이유이다.