피터 / 싱클레어 편집장, 싱어송라이터

<싱클레어>, 당신에게 한 페이지가 주어진다면

<싱클레어>는 노래를 만들고 글을 쓰며 살고 싶었던 이들이 1999년 가을에 모여 만들기 시작한 잡지이다. 2000년 봄에 발간할 창간호를 준비하며 음악을 담은 시디를 포함하고 싶었으나, 어디 세상일이라는 게 맘대로 되던가. 나중에 꼭 그렇게 하자는 아쉬움을 안은 채 잡지는 만들어져왔고, 그 약속은 거의 10년쯤 뒤에 이룰 수 있었다. 그 사이 싱클레어에 실리지 못한 음악들은 다른 무대를 찾아갔다. 처음 모였던 사람들 중 대부분이 싱클레어를 떠났지만, 여전히 어딘가에서 글을 쓰고 노래를 만들며 살아가고 있다. 그리고 싱클레어는 새로운 만남과 헤어짐을 꾸준히 반복하며 15년이라는 길다면 길고 짧다면 짧은 시간 동안 2000년 봄의 창간호와 크게 다르지 않은 모습으로 계속해서 이어지고 있다.

“당신에게 한 페이지가 주어진다면, 어떤 페이지를 만드시겠습니까”

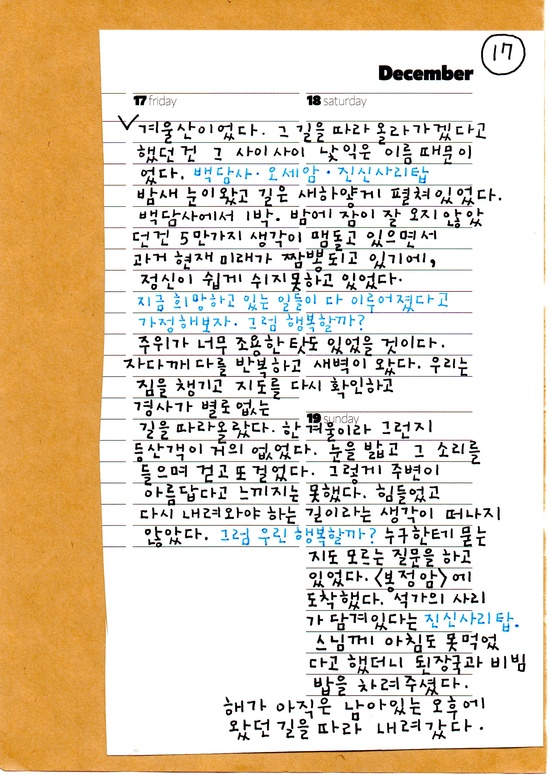

싱클레어를 제작할 때마다 우리는 이 질문을 건넨다. 때때로 특정한 주제를 제안할 때도 있지만, 대부분 하고 싶은 이야기를 들려주기를 청한다. 그리고 우리의 질문에 대한 답장들을 모은다. 사진, 소설, 만화, 시, 수필, 여행기, 일러스트 등의 다양한 형식과 내용이 도착한다. 어떤 페이지는 장르를 가늠할 수 없고, 정성스레 꾹꾹 눌러쓴 편지가 도착할 때도 있다. 스무 살 대학 신입생의 여행기, 서른을 앞둔 회사원의 비장한 사표 제출기, 다섯 살 아이의 그림일기, 여든 살 노인이 평생 써온 가계부 등, 모여드는 페이지들은 언제나 우리의 기대와 예상을 훨씬 뛰어넘는다.

우리는 이렇게 페이지를 만들어 보내는 이들을 ‘개인작업자’라 부른다. 누구나 계속해서 지속하고 싶은 일들이 있게 마련이고, 그것이 꼭 먹고 사는데 도움이 되지 않더라도 스스로 돈을 써가면서까지 꾸역꾸역 쌓아가는 것들이 있기 마련이다. 우리는 그것을 ‘작업’이라 부르고, 그 작업들을 프로와 아마추어의 구분 없이 다루어질 필요가 있다고 생각한다. 싱클레어는 각자의 인생들이 우리의 질문에 대한 답장의 형태로 모여드는 무대인 것이다.

2008년 이래로 독립잡지의 저변이 넓어져왔다. 독립잡지를 제작하는 제작자들과 독립잡지를 전문적으로 다루는 서점들이 늘어났고, 독립잡지를 판매하거나 전시하는 개성 있는 행사들이 각양각색으로 개최되고 있다. ‘잡지를 발행하는 회사는 줄었지만 잡지를 발행하는 개인은 늘었다’고 표현할 수 있겠다. 최근에는 그동안 개최되어온 범주의 행사들과는 다른 새로운 기획이 시도되기도 했다. 독립잡지 제작자들이 한자리에 모여 하루 동안 잡지를 만드는 ‘마가톤’(마가진+마라톤)이 그것이다. IT업계에서 많이 열리는 ‘해커톤’에서 착안한 이 행사를 통해 독립잡지 제작자들은 서로에게서 새로운 영감을 얻는 동시에 잡지 너머의 인간적인 교류를 할 수 있었다. 싱클레어 편집진이 상상마당에서 진행하는 잡지 제작 워크숍 ‘마가진 가쎄’는 새로운 잡지를 만들고자 하는 이들의 징검다리 역할을 하고 있다. ‘퍼블리셔스 테이블’이나 ‘소소시장’과도 같은 판매행사들은 제작자들 간의 교류에 중점을 두거나 다른 분야의 창작물들 사이에 독립잡지를 포함시키는 새로운 시도이다. 그 외에도 독립잡지를 주제로 하는 워크샵, 컨퍼런스, 세미나들이 다양하게 만들어지며 제작자와 독자들이 서로 만날 수 있는 기회들이 늘어나고 있다.

개인 혹은 몇 사람으로 구성된 팀이 만드는 잡지는 얼마나 지속될 수 있을까. 이 질문은 잡지를 계속해서 제작하려는 한 멈추지 않는 숙제처럼 따라오는 질문이다. 잡지에 대한 관심과 호기심을 실제잡지를 제작하여 발행하는 것으로 이어지게 만드는 것은 그러한 환경이 갖추어져 있기 때문이지만, 잡지 제작과 발행을 지속할 수 있는 조건이 녹록지 않기 때문이기도 하다. 하지만 이 질문이 마냥 어두운 것만은 아니다. 독립잡지가 기존의 잡지들이 다루지 못하는 주제를 다루는 만큼, 기존에 없던 해답들을 저마다의 방식으로 내놓고 있기 때문이다. 모든 문제를 해결할 수 있는 명쾌한 해답은 아직 나오지 않았으나, 그 과정을 통해 조금씩 나아질 수 있으리라는 가능성을 보곤 한다.

숲이 넓으면 좋은 나무가 많다고 했던가. 못생긴 나무가 산을 지킨다고 했던가. 넓은 숲에 많은 못생긴 나무들이 등장하고 있다. 우리 <싱클레어>가 그중의 하나인 게 좋다. 비슷한 동료들과 함께 산을 지키며 숲을 이루는 것이 좋다.

<싱클레어> 주변 이야기

다양한 주제가 시도될 수 있다는 것이 독립잡지의 장점 아닐까. 10년간 앓아온 요통에 대한 이야기들을 다룬 잡지 <월간 골골>, 퇴직금으로 제작한 회사로부터의 탈출기 <사표>. 여행 중에 찍은 필름카메라 사진을 주제별로 묶은 <투고포토 TOGOPOTO>는 벌써 4호까지 나왔다. 대부분의 독립잡지가 한 권만 나오고 사라진다는 말도 옛말이다.

이러한 새롭고 흥미로운 주제의 잡지들 중 ‘노처녀 잡지’라는 별명을 지닌 <july come she will>은 혼자 만든 잡지라고는 생각하기 힘들 정도로 콘텐츠가 꽉 차 있다. 위트가 넘치는 페이지들이 가득한 것도 매력적이지만, 무엇보다 제작자가 이 잡지를 만든 뒤 결혼과 출산을 했다는 흐뭇한 이야기에 눈길이 더 간다. 제작자가 더 이상 노처녀가 아니게 되었으니 다음 호는 나오지 않는 것인가 궁금했는데 다양한 연령대로 편집부를 충원해 두 번째 호를 준비한다고 한다. 새댁이 만드는 노처녀 잡지로 새로 탄생하는 셈인데, 이제부터 본격적으로 재미있는 이야기가 담길 것이라 생각하니 벌써 기대가 된다.