왕은철 / 전북대 영어영문학과 교수

우리의 삶은 상처로 얼룩져 있다. 사랑하는 사람은 우리 곁을 떠나고 우리에게 상처를 남긴다. 우리 자신도 언젠가 죽어서 누군가에게 상처를 주고 떠날 것이다. 뒤에 남은 사람들은 그 상처를 견디며 살아야 할 것이다. 그래서 우리가 누군가를 사랑하기 시작하면, 상처도 이미 시작된 것이다.

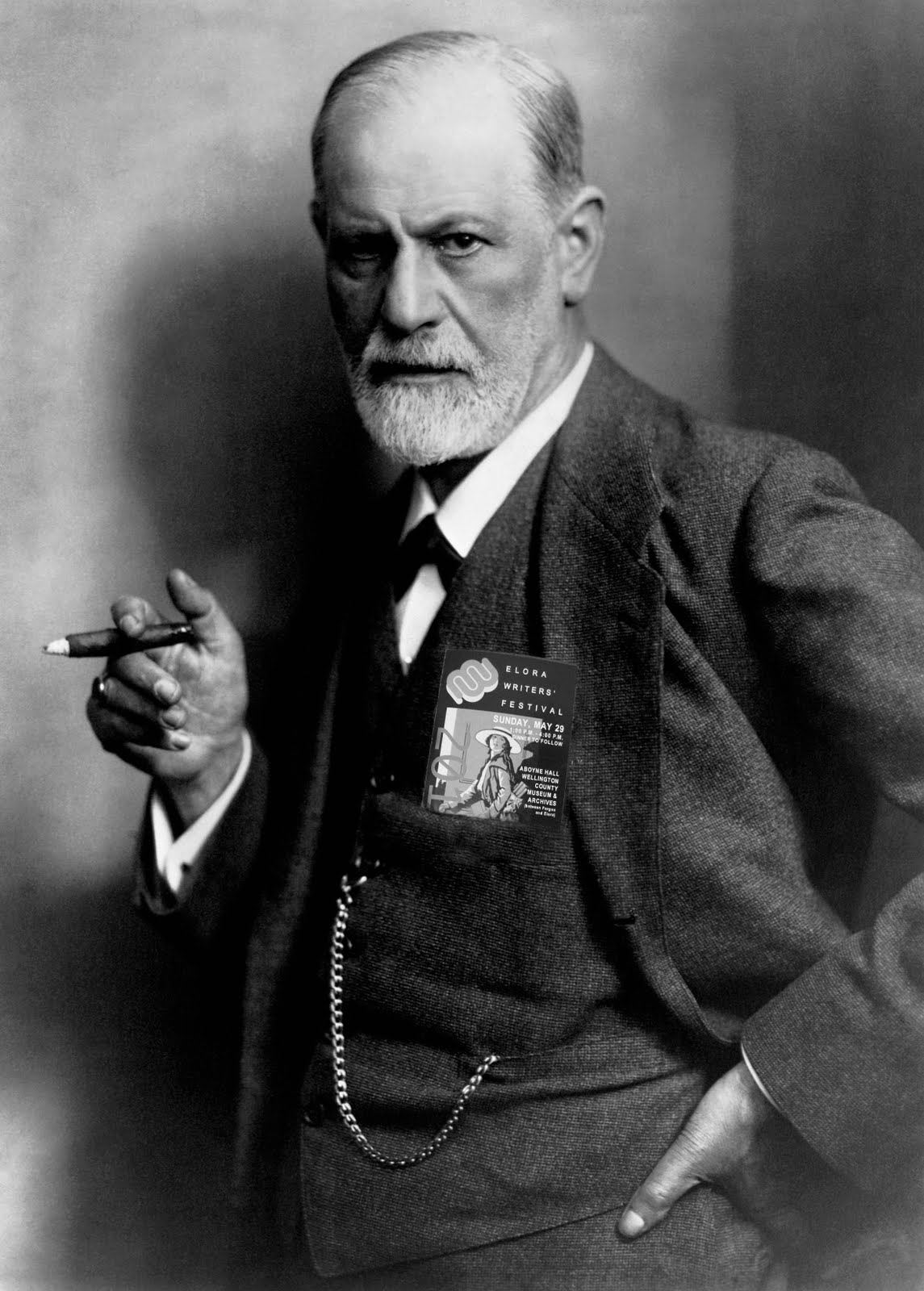

프로이트가 주목한 것도 이 상처였다. 특히 그는 사랑하는 대상의 상실로 인한 상처에 주목했다. 그가 1917년에 발표한 논문 <애도와 우울증>에서 집중적으로 얘기한 것도 이 상처였다. 그가 이 논문에서 얘기하는 애도란, 사랑하는 대상을 잃은 상처는 극복되고 치유되어야 한다는 것이다. 그렇다고 그걸 향해 특별한 노력을 하라는 말은 아니다. 그는 대상의 상실을 대하는 인간 심리의 작동방식을 들여다본 후, 상처는 세월이 지나면서 낫게 되고 애도작업은 저절로 끝난다고 결론지었다. 이별과 상실의 여파가 때로 존재의 기반을 뒤흔들 정도로 충격적이고 고통스러운 것이어도, 사랑의 대상이 떠나게 되면 언젠가는 자연스레 잊게 된다는 것이다. 유행가의 한 소절처럼 결국 세월이 약인 셈이다. 사람은 자기중심적이어서, 아니 생명에 대한 집착은 자연스러운 것이어서, 세월은 조금씩 고통을 둔화시키고 나중에는 그것의 아스라한 흔적만을 남긴다. 사람은 결국 죽음 앞에서 삶 쪽으로 뒷걸음을 치게 돼있는 것이다. 프로이트의 이론은 그래서 인간의 자기중심적인 본성, 그리고 그 본성에 입각해 구성된 문화와 사회의 요구나 상식을 기반으로 한다. 이런 의미에서 그의 애도이론은 독창적인 이론이 아니라, 사회의 요구와 일반적인 상식을 개념화한 것에 불과하다. 다만 그가 독창적인 것은 보이지 않는 정신의 세계를 과학의 개념을 빌려 설명하려 했다는 것이다. 대표적으로 리비도이론이 그러하다.

프로이트는 인간의 마음을 일종의 기계로 간주하고, 몸이 작동하는 데 에너지가 필요하듯 마음이 작동하는 데에도 에너지가 필요하다고 생각했다. 심리학에서 자주 거론되는 리비도가 그 에너지다. 간단히 말하면, 리비도는 좋아하고 사랑하는 대상을 향해 우리를 몰고 가는 무형의 심리적 에너지라고 할 수 있다. 기계가 돌아가는 데 에너지가 필요하듯, 누군가를 사랑하기 위해서는 심리적 에너지가 필요하다는 논리다. 너무 기계적인 방식으로 인간 심리를 설명하려드니까 조금 거북하긴 해도, 누군가를 사랑하기 위해서 에너지가 필요하다는 말이 그리 터무니없는 말은 아닐 것이다. 우리가 때로 누군가를 향해 느끼는 사랑의 광풍은 그러한 심리적 에너지의 쏠림과 무관하지 않다. 그런데 문제는 리비도가 우리 안에 무제한적으로 있는 게 아니라 일정한 양이 어느 정도까지만 주어져 있다는 데 있다. 즉, 경제의 원칙이 적용되니 아껴야 한다는 것이다. 그래서 누군가를 열렬히 사랑하면 우리 안에 있는 심리적 에너지를 그 사람에게 쏟는 것이기 때문에 다른 사람에게 쏟을 여력이 없어지게 된다. 이것이 한 사람을 열렬히 사랑하면서 동시에 다른 사람을 같은 강도로 사랑하는 것이 거의 불가능한 이유다. 그래서 우리가 사랑하는 누군가가 죽어서 우리 곁을 떠나면 그와의 감정적 고리를 끊음으로써 그에게 투자했던 심리적 에너지를 회수해 다른 사람한테 다시 투자해야 한다는 프로이트의 애도이론은 심리적 에너지가 제한적이라는 생각을 전제로 한다. 물론 에너지를 회수하는 일이 쉽다는 말은 결코 아니다. 옆에 있어도 그리울 정도로, 나보다 더 나라고 생각될 정도로 사랑했던 사람에게 쏟았던 심리적 에너지를 거둬들이는 일은 보통 힘겨운 일이 아닐 것이다. 애도는 언젠가 저절로 끝난다고 했던 프로이트도 리비도를 거둬들이는 일은 거센 저항을 동반할 정도로 엄청나게 고통스러운 일이라고 했다. 살아남은 사람은 사랑하는 대상의 죽음을 자기 탓이라고 자책하기도 하고 때로는 제대로 자지도 못하고 먹지도 못한다. 때로는 삶이 더 이상 아무 의미도 없다는 절망적인 생각마저 든다.

프로이트의 애도이론은 사랑하는 사람을 죽음의 세계로 떠나보낸 사람이 겪어야 하는 엄청나게 고통스러운 감정의 회오리를 과학과 논리의 차원에서 접근하면서, 살아남은 사람이 ‘정상적인’ 삶을 살아가기 위해서는 어떻게든 그 슬픔을 극복하고 이승을 향해 눈과 마음을 돌려야 한다는 점을 역설한다. 사랑하는 사람을 잃은 슬픔의 강물에 휘말려 스스로도 죽음의 세계로 떠밀려가지 말고 어떻게든 살아남으라는 것이다. 죽음은 되돌릴 수 없는 것이니 현실로 받아들이고 살아남으라는 것이다. 이러한 상식의 소리를 외면하는 것은 어려운 일이다. 사회는 우리에게 늘 죽음을 성공적으로 애도하고 미래를 향해 나아가기를 요구한다. 프로이트의 말대로라면 우리는 어쨌든 자발적으로 애도의 끝에 이르게 된다.

가만히 생각해보면, 그러한 애도에는 비정한 구석이 없지 않아 보인다. 애도가 처음부터 끝까지 살아남은 사람만을 위한 것인 탓이다. 우리의 삶이 아무리 자기중심적이고 이기적인 것이라 해도, 죽음의 세계로 물러나서 더 이상 무슨 말을 할 수도 없고 자신을 변호하거나 방어할 길이 없는 사람을 마음 밖으로 몰아내는 일은 어쩐지 비정해 보인다. 떠난 자의 입장에서 보면, 프로이트가 말하는 애도작업은 궁극적으로 그를 배반하는 행위인 셈이다. 사랑은 죽음을 기점으로 종료되는 것이 아니라, 죽음에도 불구하고 아니 죽음과 무관하게 계속돼야 진정한 것일 텐데, 죽었다고 해서 감정적 애착을 떼어내는 것은 사랑의 영원함을 스스로 부정하고 사랑의 유한성을 자인하는 비윤리적인 행위처럼 보인다. 바로 이 점을 날카롭게 포착한 철학자가 데리다다. 데리다는 “애도의 성공은 실패이고 실패는 성공”이라고 말한다. 그가 보기에, 애도에 성공한다는 것은 떠나간 사람에 대한 집착에서 벗어나 새 삶을 살 수 있다는 점에서는 성공일지 모르지만 죽음 이후까지 계속되어야 하는 사랑과 헌신의 문제에 있어서는 실패다. 그리고 애도에 실패한다는 것은 떠나간 사람에게 투자했던 리비도를 회수하지 못한다는 점에서는 실패일지 모르지만, 사랑했던 사람에게 헌신하고 충실하다는 점에서는 성공이다. 이런 맥락에서 데리다는 역설적으로, 애도가 “성공하기 위해서는 실패해야, 그것도 ‘잘’ 실패해야 한다”고 말했다. 그에게 애도는 ‘끝이 없는 것이고, 위로할 수 없는 것이고, 화해할 수 없는 것’이어야 했다. 그래서 사랑하는 사람에 대한 진정한 애도는 상처에 대한 힐링이나 치유가 아니라 그것 자체를 거부하는 것이었다. 그에게 진실한 애도는 애도의 거부였고, 진정한 힐링은 힐링의 거부였다.

그렇다고 데리다의 생각만이 옳다는 말은 결코 아니고, 또 그럴 수도 없다. 얼핏 보면 프로이트의 애도이론은 데리다의 따뜻하고 인간적인 애도이론과 달리 차갑고 비정해 보인다. 그러나 여기에서 우리가 유념해야 할 건 프로이트가 관심을 기울였던 건 정신분석을 통한 치료였다는 사실이다. 그가 사랑의 대상을 잃은 후 오랜 시간이 지난 후에도 자신의 삶을 온전히 살아갈 수 없는, 즉 애도를 끝내지 못하고 계속하는 비정상적인 사람의 심리에 관심을 기울였던 건 그러한 사람을 어떻게 치료할지에 관심이 있었기 때문이다. 이는 애도이론을 윤리의 영역에서 접근한 데리다와는 근본적으로 차이가 있는 것이었다.

애도와 관련된 프로이트와 데리다의 상반된 시각은 애도가 현실과 이상의 역학에 의해 빚어지는 대단히 복잡한 인간심리의 메커니즘이라는 것을 우리에게 환기시킨다. 프로이트에게 애도가 상처의 치유를 위한 것이라면, 데리다에게 진정한 애도는 그러한 치유 자체를 거부하는 것이었다. 그래서 프로이트는 애도는 “아무리 고통스럽더라도 저절로 끝난다”라고 말했고, 데리다는 “나는 애도한다 따라서 나는 존재한다”라고 말했다.