김준기 / 미술평론가

시간과 공간의 차이는 예술에 관한 개념과 실천의 차이를 만든다. 조형예술은 물론이고 악기나 목소리를 이용해서 연주하는 음악과 몸을 움직여 기호작용을 발산하는 춤에 이르기까지 예술은 본래 인간의 삶과 밀접하게 연관되어 정보생산 기술과 한 범주에 있었다. 말하자면 예술은 기술과 한 몸이었다. 오늘날의 예술은 어떠한가. 교통과 정보통신의 발달이 공간과 시간의 차이를 넘어 지구를 하나의 지구촌으로 인식하게 하고, 이 전지구화의 힘은 미력한 개인들에게까지 강력하게 작동하고 있다. 예술을 둘러싼 문화적 차이가 여전히 남아있기는 하지만, 전지구화 덕분에 다양한 인종과 국가 사이의 차이가 많이 줄어들어 20세기 이후 예술은 전지구적 보편언어로서의 커다란 합의를 생성해나가고 있다. 제1세계에서 제2세계에 이르기까지 예술을 통해서 새로운 문화를 만들어 나가고 있으니 예술의 전지구화 역시 이 시대의 대세다. 우리가 예술을 통해서 상상하고 소통할 수 있다는 믿음은 근대적 기획에 의해 탄생한 예술 개념인 동시에 그 반동이기도 하다.

예술과 기술

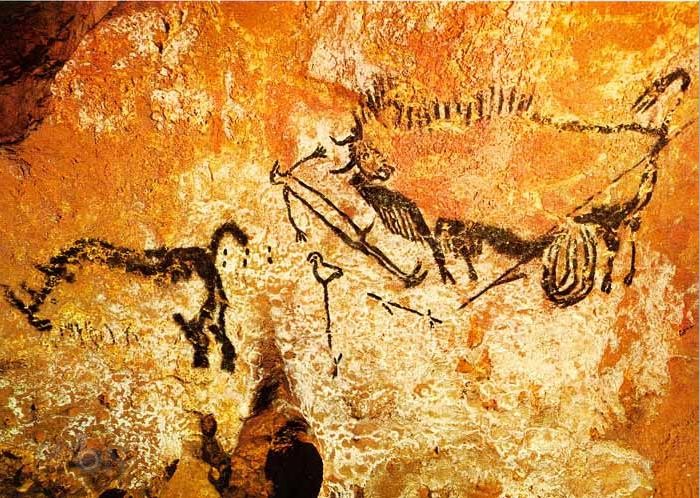

예술은 인간의 정보 생산과 소통 행위의 일환이다. 그것은 ‘일’이자 ‘놀이’다. 인간이 하는 몸의 움직임 가운데 뚜렷한 목적을 가지고 하는 행위인 ‘일’, 다시 말해서 ‘노동’이라는 행위는 기술과 밀접한 관련이 있다. 반면 무목적적인 행위를 일컫는 ‘놀이’, 다시 말해서 ‘유희’는 예술의 뿌리로 거론되곤 한다. 이 두 가지 요소, 일과 놀이, 즉 노동과 유희는 인간의 행위를 규정하는 가장 근본적인 요소로서, 인간을 인간답게 만들어준 인간행위의 알맹이다. 인류의 역사가 시작되는 시기에는 일과 놀이가 함께 존재했다. 예술 분야의 원형은 대부분 그 시기부터 함께 자리 잡았다. 그것은 생산과 주술이 공존하는 원형적인 인간행위의 총체였다.

예술과 기술 모두 원래 인간이 물건이나 행위를 만드는 능력을 가리키는 말이었다. 인류는 긴 역사동안 예술과 기술을 하나로 여겨왔다. 그것은 동양과 서양 모두의 공통점이기도 했다. 동아시아 문명을 예로 들어 한자로 풀어보면, 예술이라는 단어에서 ‘예(藝)’는 ‘심는다’는 의미이며, 육예(六藝:禮·樂·射·御·書·數)는 인간으로서의 기본적인 소양을 갖추기 위해 가져야 하는 기술을 심는다는 뜻이다. 다시 말해 풍류 즐기기, 활쏘기, 다스리기, 쓰기, 셈하기 등의 기술을 익혀 인간으로서의 격을 갖추는 것이다. 이것은 곧 기술이자 예술이다. 공예(工藝)도 같은 흐름을 가지고 있다. 육예가 지식인들의 품격을 좌우했다면, 공예는 전문적인 장인들의 영역을 가리키는 총칭이었다. 서양도 이와 유사하게 뭔가를 잘 만들 수 있는 숙련된 기술을 가리켜 고대 그리스에서는 테크네(techne), 라틴어에서는 아르스(ars)라고 했다. 영어의 아트(art), 독일어 쿤스트(Kunst), 프랑스어 아르(art) 등도 다 같은 맥락이며, 아트에서 파생한 ‘article(물건), artificial(인공적인), artist(화가)’ 등도 같은 뿌리에서 나온 말이다. 예술생산을 삶의 방식으로서의 문화생산으로 파악해야 하는 이유가 여기에 있다. 만약 기술을 단지 쓸모 있는 물건이나 짓거리를 만드는 일 정도로 생각한다면, 예술이 기술로부터 독립하고자 했을 때의 핵심이 무엇이었는지를 반추할 수 있다. 예술의 독립은 삶으로부터의 독립과 다름 아니었다.

르네상스, 순수예술의 탄생

기술과 한 몸인 예술을 따로 떼어내서 장르화하기 시작한 것은 근대 유럽에서 벌어진 일이다. 근대에 접어들면서 ‘생활 속의 쓸모’와 구분되는 순수한 예술적 가치를 추구하기 시작했는데, 그것은 오늘날 우리가 생각하는 예술의 개념과 유사하다. 근대적 개념의 예술이 태동하기까지 서구사회의 예술은 근본적인 역할 변화를 모색해왔다. 그 시작은 통합의 가치와 원형적인 사유를 바탕으로 하는 르네상스 예술로부터 찾을 수 있다. 르네상스 시대는 예술을 기술로부터 독립하여 독자적인 영역으로 성립시키는 역할을 했다. 르네상스 이후 수 세기동안 서구의 미술가들은 종교와 정치로부터 자유를 얻기 위해 도전과 실험을 거듭했다. 그 결과 근대적 의미의 자율성을 획득한 예술가 주체가 탄생했다.

근대적 자율성에 입각한 예술 개념, 그것은 19세기 이전의 인류사를 뒤엎는 거대한 근대의 기획이었다. 20세기 독일 극작가이자 시인인 브레히트는 예술에 대해 은유하는 시 <새들이 겨울 창밖에서 기다리네>를 남겼다.

나는 참새란다 / 얘들아, 먹을 것이 하나도 없구나 / 작년에 나는 채소밭에 까마귀가 내려앉을 때마다 / 짹짹거리며 너희들에게 알려 주었지 / 조금만 도와다오./ 참새야, 이리로 오너라 / 참새야, 여기 네가 먹을 낱알이 있다 / 좋은 일을 해주어서 참으로 고맙다! (<새들이 겨울 창밖에서 기다리네> 중)

이 시에 등장하는 새를 예술가들로 생각해볼 수 있다. 예술은 1차적인 직접생산이 아니기 때문에 생산자로서의 예술가 상을 그리기 쉽지 않으나 이 시에는 브레히트가 생각했던 예술 개념인 전근대적인 유용성의 예술과 근대적인 자율성의 예술이 공존해 있다. 그 이후 모더니즘 시대에 접어들면서 유용성과 자율성 사이에는 거대한 간극이 생겨났다.

예술과 자율성, 그리고 사회

자본주의 사회의 발전은 예술 개념과 예술가 주체를 재구조화했다. 근대의 예술을 이끈 핵심 개념은 유용성, 주문생산 등으로부터의 이탈, 즉 자율성이다. 20세기 예술은 자율성을 획득한 예술가 주체들이 독자적 예술영역을 구축한 데서 탄생했으나 이는 동시에 예술의 영역을 예술 그 자체로 환원하는 결과를 낳았다. ‘예술은 몸에서 나온다’는 생각이 ‘예술은 머리에서 나온다’는 생각으로 바뀐 것은 근대에 들어서 나타난 현상이다. 개념 그 자체가 예술이라고 주장하는 근대 이후의 생각은 일과 놀이, 예술과 기술을 이원론적 가치로 사유했을 때의 창의성으로부터 나온다.

자본주의 사회의 발전은 예술 개념과 예술가 주체를 재구조화했다. 근대의 예술을 이끈 핵심 개념은 유용성, 주문생산 등으로부터의 이탈, 즉 자율성이다. 20세기 예술은 자율성을 획득한 예술가 주체들이 독자적 예술영역을 구축한 데서 탄생했으나 이는 동시에 예술의 영역을 예술 그 자체로 환원하는 결과를 낳았다. ‘예술은 몸에서 나온다’는 생각이 ‘예술은 머리에서 나온다’는 생각으로 바뀐 것은 근대에 들어서 나타난 현상이다. 개념 그 자체가 예술이라고 주장하는 근대 이후의 생각은 일과 놀이, 예술과 기술을 이원론적 가치로 사유했을 때의 창의성으로부터 나온다.

그러나 이러한 변화가 절대적인 것만은 아니었다. 예술이 그 자체로서의 완결성을 획득하게 한 근대적 기획은 예술과 그 이외의 것들에 대한 재성찰에 의해 얼마든지 전복될 수 있었다. 그 전복에 바탕을 둔 것이 탈근대 예술이다. 앞서 언급했듯, 르네상스 시대는 예술의 분화와 고립의 씨앗이기도 했지만, 한편으로는 이러한 모더니즘 예술의 철저한 분화를 극복하게 하는 사유의 씨앗이기도 했다. 신으로부터의 탈출과 인간 존재의 재발견은 ‘이 곳’을 향한 회의를 애정 어린 시선으로 바꿔 놓았다. 모든 것이 결정되어 있는 공간이 아니라, 인간이 새롭게 만들어낼 수 있는 공간으로서의 사회가 되살아 난 것이다.

이런 맥락에서 전지구적인 보편언어로 기능하는 현대 예술은 예술의 지위와 역할을 새롭게 묻고 있다. 새로운 세기의 예술을 가늠하는 여러 가지 현상들 가운데 하나가 행동주의 예술이다. 행동주의 예술은 통섭의 예술, 공동체 예술의 원형을 재발견함으로써 동시대 예술의 체제변동을 이끌 실천적 예술개념 가운데 하나다. 예술적 실천과 사회적 실천을 창의적으로 결합하고자 하는 예술행동의 기획은 예술과 사회의 접점 형성을 향해 다양하게 진화하고 있다.