김은영 / 과학칼럼니스트

“그 날은 참 따스했지. 늦가을 같지 않았어. 나는 얇은 모시 정장으로 멋을 냈단다. 계절에는 어울리지 않았지만 날씨가 제법 따뜻했거든.” 노인은 물기어린 목소리로 입을 열었다. 옆에 앉은 소년이 흘낏 쳐다보고는 인상을 구기며 다시 휴대용 게임기로 눈을 돌렸다.

“새마을운동이니 뭐니 해서 여기저기 길이 뚫렸지만, 그래도 경인선은 인기였지. 휴일에 나들이라도 갈라치면 역은 사람들로 빼곡했어. 정장이 구겨질까 무척 조심했던 기억이 나는구나.” 소년이 무얼 하는지 노인은 신경 쓰지 않았다. 튜브 너머로 스쳐가는 풍경에 멍하니 눈길을 던진 채, 그저 입만 움직일 뿐이었다.

“낡은 열차는 덜커덩거리며 길을 달렸지. 창밖 구경을 하다보면 인천에서 서울까지 그 긴 거리가 짧게 느껴지곤 했지. 밤 서리를 하는 꼬마들의 모습에 피식피식 웃음이 새어나왔단다. 하지만 그날은 조금 달랐어.” 창밖에 고정된 노인의 눈이 순간 커졌다.

“이젠 이름도 기억나지 않는구나. 아주 작은 역이었어. 그땐 그런 역마다 기차가 서곤 했단다. 역에 들어가려고 기차가 속도를 줄이던 그때, 언덕을 보았지. 늘 지나치던 곳이었어.” 노인의 목소리에 서린 물기가 짙어지자, 소년은 손목시계를 보고는 게임기를 가방에 넣었다. 슬슬 ‘시간’이 됐다.

“그 언덕에는, 거짓말 같지만 복숭아꽃이 피어 있었단다. 늦가을에 복숭아꽃이라니. 순간 시간을 거슬러 올라갔다고 생각했단다.” 노인은 눈을 비비며 더듬더듬 말을 이었다. 세월이 느껴지는 눈가 주름이 붉게 변해갔다.

“그때였단다. 나무 뒤에서 발그레한 빰에 분홍색 치마를 곱게 차려입은 선녀가 나오더구나. 이게 꿈인가 생신가. 꿀꺽 침을 삼키며 아가씨에게….”

[열차가 신도림역에 도착했습니다. 안녕히 가십시오.]

“할아버지, 도착했어요. 내려요!” 노인의 축축한 손이 한순간 공중에 정지했다. 발을 콩콩 구르며 자신을 재촉하는 소년의 모습에 노인은 눈을 지그시 감았다.

그 언덕에 핀 꽃이 정말 복숭아꽃이었을까. 이제는 알 수 없다. 복숭아빛 뺨의 첫사랑과 안타까운 이별을 하고, 결혼을 하고, 아이를 낳고, 손주를 얻고. 그렇게 멋쟁이 청년은 허리가 굽은 노인이 되었다.

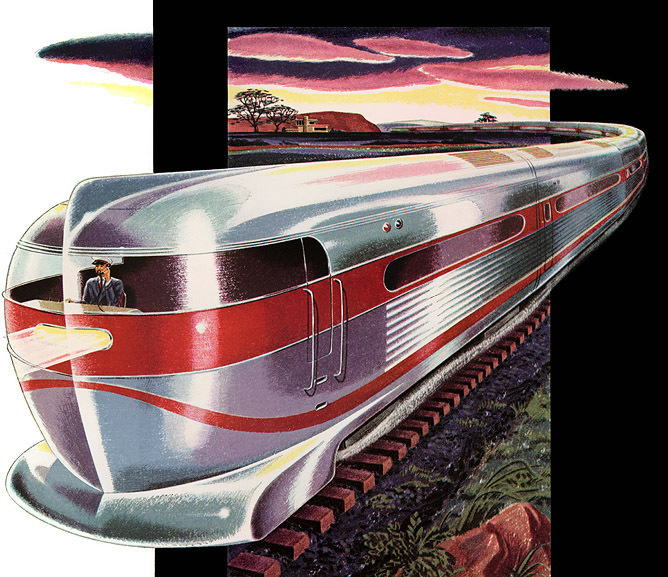

인천과 서울을 잇는 초고속튜브열차 안, 튜브 속을 시속 500km로 달리며 손자를 딸 부부에게 데려다주는 짧은 여행에서 스쳐지나가는 언덕은, 이제 아파트 단지 밑에 묻혔다. 하지만 노인의 기억 속에서 그곳은 언제나 꽃이 피는 봄날.

노인은 매주 10분간의 추억여행을 떠난다. 복숭아꽃이 피어 있는 그 언덕으로.

▶ 위 글은 지난달 17일 열린 ‘철도의 날 기념 학술심포지엄’에서 발표된 미래형 ‘초고속튜브열차’를 바탕으로 구상되었다. 이 열차는 이론상 최고 시속 1,000km까지 달릴 수 있다.