특집ㅣ'대학원생'의 이름으로

대학원생의 오늘

대학원교육 공동화, 표류하는 대학원생

공동화空洞化: 마땅히 있어야 할 내용이 없어짐. 또는 속이 텅 비게 됨.

석사, 박사, 연구생, 시간강사, 조교, 연구원이라는 명찰을 달고, 직업집단인지 학생인지 스스로도 확신 없는 채, 우리는 초조한 채무자처럼 담배를 빨고 있다. 짧은 직장생활 동안 독하게 부은 적금은 첫 학기 등록금으로 사라지고, 논문에 반해 좇아온 교수는 석사 1차를 초등학교 입학생 보듯 한다. 슬그머니 꿔간 밥값을 갚지 않는 동기에게 짜증이 나서 미안하고, 퇴직한 부모님께 생활비를 의탁할 때면 미래가 희뿌연 시한부 인생을 사는 것만 같다. 이런 생활이 언제까지 지속될 수 있을까. 운 좋게 신입생장학금을 받았다는 동기는 죄책감 어린 표정으로 말을 아끼고, 행정조교로 일하는 선배는 고단한 얼굴로 마침 자리가 있어 다행이었다 말한다. 이 장학금 ‘수혜자’들은 자신의 의무를 다하기 위해 등재지용 논문 쓰기에 매진하고, 도서관보다 과사무실에서 더 오랜 시간을 보낸다. 생은 한 번뿐이니까 진정 하고픈 걸 하라는 정언명령은 어느 무책임한 악령의 농간질이었을까. 하고 싶은 공부를 하면서 집안의 불량채권이나 BK선정학과의 ‘먹튀’학생이 되지 않으려면 부지런한 것은 물론이고 낯짝도 퍽 두꺼워야 한다. 책임과 의무를 다하는 대학원생의 모습 말고 무엇이 되어야 하며 될 수 있는지, 아무도 대답해 줄 수 없는 시대에 우리는 속해있다.

무엇이 지금을 만들었을까? 언제부터 우리는 우울을 품은 채 쥐며느리처럼 말려드는 마음을 가진 대학원생이 되었을까? 이에 대답하기 위해서는 ‘대학원생’이 있기 위한 필요조건, 대학원의 위상변동을 짚어야 한다.

대학원의 범람

한국에서 대학원은 1947년 최초로 개원한 이래 쉼 없는 양적 팽창을 거듭해왔다. 1962년에는 25개 대학원에 2천여 명의 대학원생이 재적하고 있었으나 1990년 298개 대학원 8만 6천여 명으로, 이후 2014년엔 1,209개 대학원 33만여 명으로 늘어난다. 2015년 현재 대학원을 설치하지 않은 대학은 거의 없다.

주목해야 할 시기는 1995-2005년으로, 이때 대학원은 1949년 교육법 제정 이후 가장 집중적으로 확대되었다. 이 폭발적 증가는 1995년 문민정부의 ▲설립준칙주의 ▲대학정원 자율화 ▲재정지원사업을 골자로 하는 5.31 교육개혁안(이때 개혁안의 보고서 제목은 <세계화‧정보화 시대를 주도하는 신교육체제 수립을 위한 교육개혁방안>이었다)을 통해 가능했는데, 한국고등교육정책 패러다임을 급격히 변화시킨 이 개혁안의 정책방향과 원리는 참여정부 중반까지 대체로 유지되면서 오늘날 한국 고등교육의 체제와 현실을 주조했다. 특히 설립준칙주의는 대학설립의 기준과 절차를 대폭 완화해, 부실사학 난립 및 고등교육기관의 무책임한 증대를 낳았다. 자율성으로 표방되는 자유주의와 경쟁으로 표현되는 시장원리를 핵심으로 고등교육을 재편한 문민정부의 5.31 교육개혁안은, 증여세를 비롯한 각종 세금이 면제되는 교육재단을 만들고 싶었던 기업들의 강력한 요구에 호응하였고, 규모의 팽창을 재정의 확대로 인식한 사립대학들의 입학정원 확대 및 대학원 설치를 유도했다.

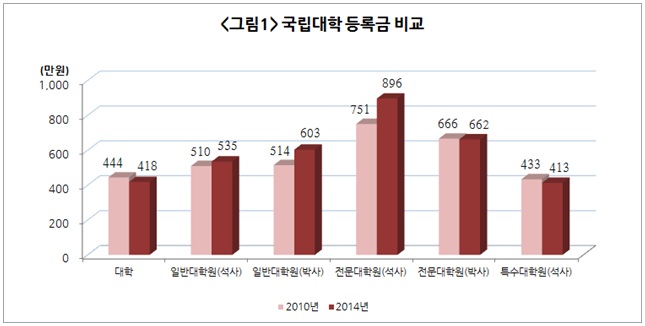

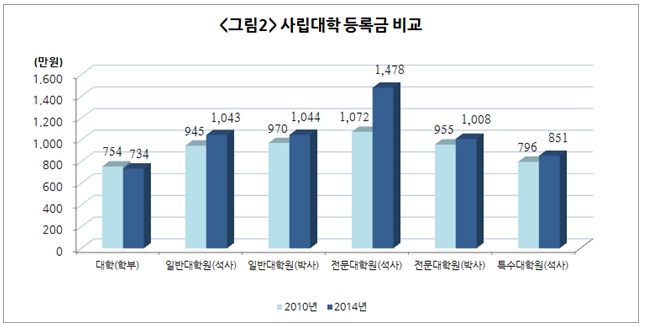

규제 완화를 통한 대학원의 급격한 양적 팽창은 교육여건의 악화를 동반했는데, ‘교수 1인당 담당 학생 수의 증가’, ‘연구 공간 미비’, ‘장학금 부족’과 같은 문제들이 더욱 가중된 것이다. 또한, 2010년부터 동결된 대학등록금과 대조적으로 대학원등록금은 이후에도 매년 증가해, 2014년 국립대 일반대학원 석사과정은 연간 535만 원의 등록금을, 사립대 일반대학원 석사과정은 연간 1,043만 원을 내고 있다. 물론 이 금액은 1백만 원대에 육박하는 입학금을 제외한, 등록금만을 나타낸다.

이에 대해 2015년 1월 7일 전국대학원총학생회협의회(전원협)는 기자회견을 개최해 대학원생들이 통감하는 교육비 문제를 선명하게 드러내면서, 이것이 현재 대학원생들에게 과중한 부담을 안기고 있다고 지적했다. 뿐만 아니라, 연구자로서의 진로에 대한 전망을 꺾고, 교육 및 연구활동 자체의 지속가능성을 저해하며, 연구비 등 금전적인 보상을 얻기 위한 근시안적 연구만을 가속화한다는 점을 비판적으로 전망했다. 2010년 대학등록금 동결은 부모의 재정지원도가 높은 학부의 특성상 반값등록금 정책의 전사회적 의제화가 가능한 조건 속에 있었던 반면, 대학원생의 등록금문제는 동일한 방식으로 사회적 의제가 되기 요원하다. 더군다나 양적 팽창 이후 다양한 주체들이 대학원에 유입되고, 대학원이 학술운동과 대중운동의 공간으로 상정되기 어려워진 상황 속에서, 대학원생들을 묶어낼 정치체는 부재하거나 대표성이 희미한 실정이다. 이러한 물적조건에서 대학원생들은 시대를 비판하는 지식인도, 신세대 문화평론가도 아닌, 고학생이자 ‘연구(노동)자’로서 연구중심대학이라는 모토 아래 규율화된다.

학진과의 조우, 또는 대학원의 공동화

대학원이 급격하게 양적 팽창하던 시기의 중반인 1999년, 일명 ‘학진체제’가 두뇌한국(BK, Brain Korea)21 사업을 통해 고등교육 사회를 재편하기 시작한다. 제1단계(1999-2005)와 제2단계(2006-2012)를 거쳐 시행되었고 제2단계 사업의 중간에는 WCU사업(World Class University, 해외 유명 석학을 교수로 초빙하여 국내 대학을 선진화한다는 국책사업, 2008-2012)이 도입되었다. 이어 2013년부터는 BK21 및 WCU를 대체하는 새로운 제3단계 후속사업인 BK21 PLUS 사업이 진행되고 있다. 국민의 정부부터 박근혜 정부에 이르기까지 지속된 이 사업은 예산의 절반 이상을 대학원생 장학금으로 지원한다는 점에서 긍정적으로 평가되었으며, 특히 이공계처럼 산학협력을 통한 소위 ‘프로젝트’ 같은 것이 절대적으로 적은 인문사회계에서 우선 환영받는 분위기였다.

그러나 BK21 사업은 세밀하게 정량화된 평가 방식을 구축하여 매년 연차보고서를 통해 연구활동을 평가하였다. 학회 발표 및 논문 게재 여부(국제/국내학술대회인지, SCI급인지 등재후보지인지에 따라 차등점수가 매겨진다)가 곧 ‘연구결과물’이자 사업의 ‘실적’으로 집계되면서, 연구 재단을 위시한 국가의 연구 기준에 부합하지 않는 연구결과물은 기존 학계에서도 ‘연구’로 인정받기 어려운 분위기가 형성되었다. 각 대학은 BK21을 비롯한 연구사업 심사에서 더 높은 점수를 받을 수 있는 방향으로 연구업적 인정 기준을 개조하기 시작했으며, ‘실적’에 대한 압박은 고스란히 대학원생에게도 적용되었다. 정량화된 논문이 아닌 기타 저술방식은 해당 기준에 부합되지 않는다는 이유로 ‘실적’에 집계되지 않았고, 당장 써야 하는 논문과 연구 사업이 요구하는 활동들이 산적해 있는 상황에서 개방적이고 주체적인 세미나의 모습은 대학원에서 점차 멸종했다.

학교는 이데올로기적 국가장치 중 하나로서, 대학현장은 시대불문 연구자들의 일상을 지배하고 학문하는 방식을 결정하며 특정한 방향으로 나아갈 것을 강요하는 공간이었다. 그러나 지금 시기의 독특한 것이 있다면 이 대학현장의 규율화하는 권력에 저항할 공간, 이념, 이름이 거의 부재해 보인다는 점이다. 파편화된 이들을 묶어내기 위한 ‘연구노동자’라는 호명은 “학진체제라는 지식공장의 하청노동자”가 된 대학원생, 양적 팽창으로 보통교육화 된 고등교육기관을 다니면서 매년 오르는 등록금을 감당하기 위해 과외‧녹취‧강의‧기타 아르바이트를 전전하는 ‘노동하지 않을 수 없는 대학원생’에 대한 정확한 포착이다. 그러나 또한, 고등룸펜-백수로 위치 지어지길 거부하는 자기변명이며, 학진체제가 요구하는 생산성 담론을 넘어설 수 없는, 혹은 조교노동에서의 권리라도 찾자는 수세적 지칭이다. 세대가 교체되면 이 ‘연구노동자’들이 고등교육을 책임지게 될 것이며, 따라서 교육비 문제와 인권문제를 넘어 지금 우리는 현 대학원 제도로 고등교육 재생산이 가능한지를 진지하게 물어야 할 상황에 당면해 있다. 묻는 행위, 이것은 한국사회의 이론, 담론 재생산과 연구자 육성 가능성에 대한 문제제기다. 또는 성과주의가 독식하여 ‘내 연구’를 진행하기 어려워진 대학원에서, 공부할 시간마저 확보하기 어려워 이제 이곳을 떠날까 고민하는, 마음속 그린란드를 하나씩 품기 시작한 대학원 동기들에 대한 연대이다. 공부를 하겠다고 마음먹은 사람이 하지 않으면 사기꾼이 되고, 목적을 상기하지 않으면 기능인이 되며, 둘 다 하지 않으면 불만분자가 된다고 믿었던 과거의 나 자신을 배반하지 않기 위한 노력이다. 단 하나도, 오늘날엔 쉬운 게 없다.

홍보람 편집위원 | silbaram9@naver.com