짐송 / <계간 홀로> 발행인

전방위, 무정형, 비연애인구 전용잡지

<계간 홀로>

“이 사회란 것이 내게 술을 권한 다오. 이 조선 사회란 것이 내게 술을 권한다오. 알았소? 팔자가 좋아서 조선에 태어났지, 딴 나라에서 났다면 술이나 얻어먹을 수 있나.”

현진건 <술 권하는 사회>

1920년의 지식인들이 술 권하는 사회에 살았다면, 2010년의 청춘들은 연애 권하는 사회에 산다. “남친(여친) 있어요?”, “왜 없어요?”, “모태솔로세요? 아아…(훑어본다)”, “네가 그러니까 솔로인 거야.” 오지랖에 시달리다 텔레비전을 켠다. “안생겨요.” 과장되게 못생긴 외모를 내세운 개그맨들이 나와 애인이 안 생긴다며 서글퍼한다. 저기요, 애인은 두 손바닥 짝 마주치면 짠하고 연성 되는 게 아닌데요. 채널을 돌려봤자 연애 상담, 짝짓기 게임, 가상 결혼(이라고 쓰고 연애라고 읽는다) 뿐이니, 홀로는 결국 인터넷 세상으로 도피하는 수밖에. 모니터 남친과 행복한 시간을 보내던 도중 ‘솔로들을 위한 페이지’가 눈에 띈다. 똥인 줄 알면서도 기어이 찍어먹고 마는 심정으로 클릭하니 아니나 다를까, 데이트 어플 아니면 ‘솔로 탈출 비법’이다. 왜 슬픈 예감은 빗나가질 않죠?

나는 20대 여성으로, 말하자면 연애 적령기다. 그러나 연애를 하지 않는다. 이러한 비연애인구는 어딘가 하자가 있는 인간으로 취급 받기 일쑤에 웃픈 존재로 희화화된다. 게다가 다양한 삶의 결이나 조건과는 상관없이 ‘연애상비군’―그것도 연애하고 싶어 안달이 난―으로 취급 받는다. 아오! 연애하는 인간한테는 왜 연애해? 라고 안 물어보면서 솔로한테는 왜 솔로냐고 자꾸 물어보지? 확 물어버린다, 진짜. 연애하지 않는 인간이 설령 하자가 있다 치자. 그래도 그 사람을 조롱할 권리는 아무에게도 없다. 왜냐하면 우리 모두 하자가 있는 인간이니까.

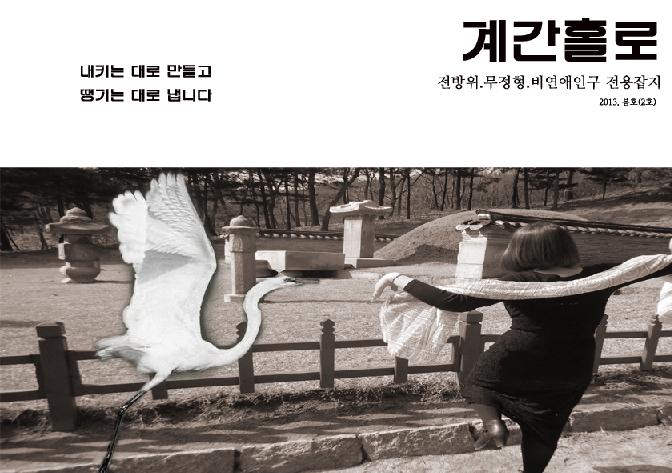

빡친 눈으로 세상을 보니 좀 더 많은 것들이 아니꼬워진다. 사람들의 관계는 툭하면 ‘연애/비연애’의 틀에 갇히기 일쑤고, 연애의 여부는 삶을 우/열로 가른다. 게다가 연애 관계는 다른 관계들을 너무나 자연스럽게 깔아뭉개고 우위를 차지하지 않는가. 나는 거기에 동의하지 않는다. 연애는 살면서 형성하는 여러 관계 중 하나고, 애인은 그 관계 속에서 나를 대면하게 하는 여러 만남 중 하나일 뿐이라고 생각한다. 이렇게 말하면 벌써부터 저 멀리서 오지라퍼들이 도시락 싸들고 쫓아와서 쨍알거리는 소리가 들리지만 뭐 어때. 2012년에 멸망도 안 했겠다, 학도 안 됐겠다, (세간에는 여자가 25년간 연애를 하지 않으면 학이 된다는 속설이 있다) 나도 이제 말을 하겠다 이거야! 으르렁! 그것도 SNS나 친구들과의 수다 같은 사적인 영역을 넘어, 좀 더 전방위적이고 공적인 영역을 침범하는 형태로!

그런데 아무리 눈에 불을 켜고 뒤져보아도, 솔로로서의 정체성을 온전히 존중하며 그들의 삶, 선택을 조명하는 매체는 없었으니. 없으면? 만든ㄷr…!

비연애상태의 공적 호명

2013년 2월 14일, 발렌타인데이 공습 대작전(?)을 표방하며 나온 창간호를 시작으로 2014년 봄, <계간 홀로>는 1주년을 맞았으며 총 4호를 발간했다. 창간호는 300부를 뽑았고 3호부터는 500부로 늘렸다. 이곳저곳에서 많이 밝혔고, 잡지를 보는 사람은 누구나 알겠지만 <계간 홀로>는 한글 2010으로 만든다. 내지 편집을 한글 프로그램으로 한 뒤 PDF로 변환하는 게 할 줄 아는 전부인 컴맹이지만, 독립 출판물과 그 시장의 특이성 덕분에 어찌저찌 여기까지 왔다. 독립출판물에 중요한 것은 정형화된 책의 규격이나 시장성이 아니라, 기존의 목소리와 결별하는 말하기이다. (물론 기성 서적 뺨치는 스펙의 독립출판물도 많으니 후줄근함이 독립출판물의 특징이라고 오해하면 큰일납니다) 팔려야만 살아남는 출판시장의 관행 때문에 비가시화되었지만 엄연히 존재하며, 누군가는 하고 싶고 누군가는 듣고 싶어 하는 그런 이야기를 이 세상 어딘가에 부려놓는 것.

<계간 홀로>는 비연애인구 잡지를 표방하고 있지만 스펙트럼이 좀 복잡하다. 듣기에 낯선 ‘비연애인구’라는 표현은 일종의 전략으로, 억지로 만들어냈다. 얼마 전 국립국어원이 ‘연애’의 개념을 다시 ‘남녀 간의 열렬히 사랑하는’으로 변경하면서 논란이 됐다. <계간 홀로>는 그 분류를 거부하고, 스스로가 ‘연애상태에 있지 않다’는 정체성을 기준으로 삼는다. 하지만 이 ‘연애’라는 이데올로기를 효과적으로 타격하고자, 1주년 특집호부터는 비연애인구의 범위를 저 편협하고 폭력적인 ‘연애’의 모든 바깥으로 재정했다. 근대화와 더불어 수입된 ‘자유연애’의 기원부터 대안 공간 취재까지, <계간 홀로>는 전방위 잡지답게 실컷 떠들고 있다.

4호까지 발간됐는데도 어떤 발전도 없는 <계간 홀로>의 뜨악한 만듦새는 사실 정상적인 경로에서는 불가능하다. 하지만 이건, 이렇게 바닥을 기는 스탯에도 불구하고 당신에게 할 말이 있다는 구애의 춤이다. 푸드덕 푸드덕. 구애의 대상은 당연히 독자이다. 독립출판물 시장에서 독자는 단순한 소비자나 구매력을 뛰어넘어 제작자와 독특한 관계를 형성한다. 제작자와 독자의 거리가 가까워 언제든 책에 대한 피드백을 주고받고, 누구든 필진으로 참여할 수 있다. 독립출판물 페어에 참가하면 사람들과 직접 만나 책에 대해서 이야기할 수 있는데, 내 책이 얼마나 팔리느냐보다 누가 내 책을 어떤 얼굴로 들여다보는지 기대하게 된다. 제일 좋아하는 건 엉? 하고 놀라는 얼굴이니까! 보여줘 베이비☆. 독립출판물 배포 서점은 일반적인 서점과 달리 살롱의 성격이 강해서, 제작자와 독자가 맞닥뜨리고 친구가 되기도 한다.

무가지인 <계간 홀로>는 3호부터 소셜 펀딩을 통해 인쇄비를 조달했는데, 제작 단계부터 함께 하는 후원자가 더욱 각별할 수밖에 없다. 책의 제작에 앞서 순전히 콘텐츠와 제작자를 믿고 후원해주기 때문이다. 어떤 분들은 나보다 더 열심히 책을 홍보하는데, 사실 내가 “여러분은 피를 빠는 흡혈귀의 심정으로 한 사람당 최소 두 명의 독자를 더 물어와야 한다”고 강요했다. 농담인 척 했지만 진심이어서, 그렇게 해주시니 참 고맙고 든든하다.

잡지는 매 계절 땡길 때마다 나오는데 봄호는 인쇄비 모금에 실패해서 한 호 쉬어가기로 했다. 여름의 어딘가에서, <계간 홀로>는 또 갑자기 툭 튀어나올 것이다. 잡지가 나오면 독립출판물 취급점에 캐리어를 끌고 가서 직접 배포한다. <계간 홀로>는 무가지이기 때문에 서점에 전화를 해서 사전에 양해를 구한 후 배포하면 된다. 후원해주신 분들은 우편으로 받아볼 수 있다. 지방의 책방은 택배로 보내서 직접 만나볼 수 없다는 점이 아쉬운데, 여름에는 배포처를 새로 늘릴 생각이다. 좀 더 다양한 지역의, 많은 공간에 발자국이 남았으면 좋겠다. 아무도 들어주지 않는 이야기를 <계간 홀로>에 가지고 와서 함께 만지고 들여다보면서 놀았으면 한다. 구입하기가 좀 불편해도, 삐까뻔쩍한 마케팅이 없어도, 사인 받으면 자랑할 만한 유명한 필진이 아니어도 어떤가, 원래 못생긴 잡지에 빠지면 답도 없다는데.