노대원 / 문학평론가

눈앞에 없는 사람에게. 당신과 함께 오늘은 시집을 읽어보았으면 합니다. 사랑의 시들이 가득 담긴 시집이니 당신도 분명 기뻐할 거예요. 그런데 그 전에 이 문장을 읽어봐 주셨으면 합니다. “마치 등 뒤에 베개를 괴고 병실에 들어서는 사람을 기다리는 환자처럼 누군가를 인내심을 가지고 기다리고자 하는 내면의 욕구는 훗날 나로 하여금 어떤 여인을 오랫동안 기다리면 기다릴수록 그 여인이 더 아름답게 보이도록 하였다.”

저로 하여금 질투와 동경에 사로잡히게 했던 에세이스트, 발터 벤야민의 문장입니다. 순진하게도, 기다림의 시간만큼 사랑도 깊어진다 믿었기에 저는 이 문장에 밑줄을 그었습니다. 언젠가 도래할 만남과 사랑의 순간이 인내의 시간 속에서 더 단단하게 여물 테니까요. 그런데 어느 날은 코웃음 치며 이 말만큼 어리석은 말도 없다고 생각했습니다. 만남이란 그저 기다리는 것이 아니라 먼저 당신에게 다가가 말 건네야 하는 ‘사건’이니까. 그건 사실 내 안의 수동성과 소극성에게 보내는 질책이기도 했습니다.

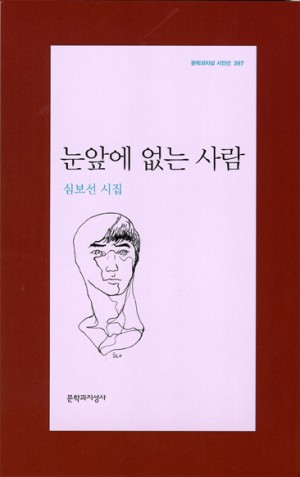

심보선의 두 번째 시집 <눈앞에 없는 사람> 또한 기다림의 시들, 그리움의 시들을 넉넉하게 품고 있습니다. ‘심장은 미래를 탄생시킨다’에서 시인은 세상 사는 일이 얼마나 지루한 것인지 최선을 다해 넋두리합니다. 태어난 이래 심장박동을 일일이 세어왔을 정도라고 과장하고 있으니 그 지루함이 어느 정도인지 말 다한 거죠. 시인을 졸리게 하고 하품 나게 하는 건 무엇 때문일까요? “나뭇가지가 나뭇가지에게 초록색 성호를 그어주고/꽃이 꽃에게 은밀한 꽃말을 속삭여주고/사람이 사람에게 불멸의 어깨를 빌려주는/그런 봄날은 언제 올까?” 아마도 가장 뜨거운 책의 저자가 꿈꾸었던 봄날이, 아직은 오지 않았기 때문일 것입니다. 지금 세상에 없는 세상, 다른 세상의 꿈을 꾸면서 시인은 “한 번도 미래가 되지 못한 하루”를 애도하며 동시에 희원합니다.

그때 한 아름다운 여자가 시인에게로 나타납니다. 시인은 그녀와 그녀 뒤의 수많은 군중까지도 끌어안으리라고 다짐합니다. 그렇게 시인의 상상세계 안에서 만남과 사랑의 순간은 모든 인민이 꿈꾸는 정치적 사건과 다르지 않습니다. “한 번 심장이 뛸 때마다/한 개의 기념비적 미래가 태어나고 있다” 하여 이제부터 시인의 심장은 권태의 바로미터가 아니라 측정 불가능한 사랑의 기념비가 된 것입니다. ‘나날들’에서도 시인은 이렇게 적고 있습니다. “우리는 지금 여기가 아닌 곳에서만 안심한다. 이 세상에 없는 숲의 나날들을 그리워하며.” 그리고 ‘4월’에서는 “나는 너의 소식을 기다리고 있었다/아주 오래 기다리고 있었다”는 뜻의 말들을 되풀이합니다. 이때, 기다리고 기다리고, 기다리는 행위는 반복을 통해서 수동적인 자세에서 적극적인 기원이며 호출의 몸짓이 됩니다. 이 시들의 진술들은 우울한 어조로 과거 시제로 발화되고 있으나 이상하게도 끝나지 않은 기다림의 느낌을 우리에게 주는 이유는 그 때문일 것입니다.

시인은 사랑하는 사람을 ‘문디(Mundi)’라고 부릅니다. 문디는 라틴어로 세계를 뜻합니다. 그러니까 문디는 세계이자 사랑하는 사람입니다. 세계의 시민이면서 연인으로서만 시인은 시인일 수 있습니다. 자, ‘Mundi에게’를 볼까요. “나의 문디여,/나는 세계를 죽도록 증오한다, 그러나 그것은 결국/내가 세계를 한없이 사랑한다는 뜻이기도 하다” 세계에 대한 (죽도록!) 격렬한 애증이 다른 세상, ‘봄날’에 대한 열렬한 기다림과 어떻게 함께 말해질 수 있는 것일까요? 나는 세계를 죽도록 증오하고 사랑한다, 그러므로 세상은 바뀌어야 한다! 그러면 사랑의 봄날은 어떻게 가능할까요? “말하자면 혁명이 아니어도/혁명적인 어떤 일들이 일어날까/또 어떤 의문들이 남았을까/어떤 의문들이 이 세계를 장례식장의 커피처럼 / 무겁고 은은하게 변화시킬 수 있을까”(‘의문들’) 베르톨트 브레히트의 시 ‘의심을 찬양함’에서처럼 좀 더 공격적인 의미의 의심은 아닐지라도 어떤 부드러운 의문들은 세상을 봄날로 이끌 것입니다. 눈앞에 없는 당신의 얼굴을 보게 할 것입니다.

황인찬 기자

mirion1@naver.com