박홍규 / 영남대 교양학부 교수

5월이면 뭉크가 생각난다. 그 뭉클한 뭉크다. 한때는 죽어가는 열사였으나 지금은 절규하는 백수다. 뭉크도 불안하다. 왜 불안한가? 뭉크와 같은 북유럽 세기말을 산 키에르케고르는 불안의 철학자라고 한다. 모두 세기말적 실존의 불안이라고들 한다. 그러나 정작 그들이 말한 것은 불안을 모르는 속물들에 대한 저항이다. ‘정신이 얕을수록 불안도 적다.’ 자유롭게 살고자 하면 불안을 느끼며 살아야 한다. 즉 모든 위안을 포기하고 불안을 당당하게 받아들이면서 치열하게 실존해야 한다. 뭉크의 불안도 그런 인간조건의 하나이다.

뭉크의 그림은 우리에게 그렇게 살도록 요구한다. 그가 위대한 것은 그가 우리로 하여금 불안 속에서 실존으로 살기를 요구하기 때문이지, 개인적으로 불행한 삶을 살아서 그 불행을 그림으로 절절히 표현했기 때문이 아니다. 뭉크에 대한 이 글을 쓰는 것은 이처럼 ‘불안 속에 살기’를 뭉크가 우리에게 요구한다고 보는 글이 없기 때문이다. 그런 점에서 한국의 서양미술 이해란 참으로 우습다. 화가 개인의 불안 표현이 무슨 대수인가?

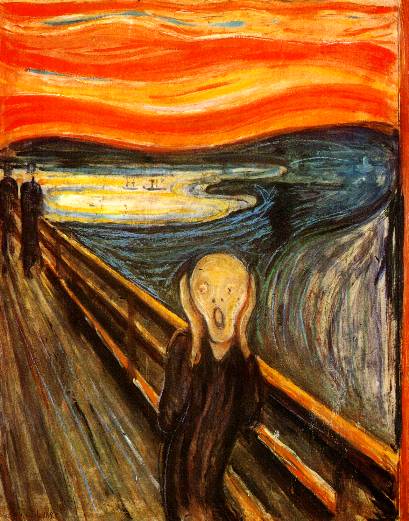

뭉크의 그림은 부적의 부호다. 즉 감정을 전달하기 위한 표정의 묘사라기보다 표정의 구성요소가 극도로 간략하게 표현된 영혼처럼 부호로 그려져 있다. 마치 아프리카의 민속예술에 나타나는 상형처럼. 그러나 나는 그 어떤 민속예술에서도 뭉크와 같은 처절한 부호의 부적을 본 적은 없다. 그 숱한 시사만화는 물론 무당의 부적을 포함한 어떤 그림에도 그런 절규는 없다.

흔히들 그 붉은 하늘이 피를 토하는 것 같고, 그 인물이 자살 직전의 절박함을 느끼게 하기에 뭉크는 감상자를 뭉클하게 만든다고들 말하지만, 북유럽의 저녁 하늘이야 언제나 붉은 색이므로 그것은 특이한 것이 아니다. 우리의 석양도 그렇다. 공해로 찌든 서울에서는 도저히 상상조차 할 수 없지만, 시골 들판에서는 흔히 볼 수 있다. 나는 뭉크를 오슬로에서 보고 그것이 오슬로의 풍경과 삶 그 자체라고 생각하게 됐다.

<절규>만이 아니라 <마돈나>도 마찬가지다. 그 <마돈나>를 흔히 그러하듯 ‘오르가즘이 죽음에 근접하는 것’이라거나 ‘최고 절정의 쾌락은 마치 단말마의 고통과도 같은 것’이라고 보는 것은 코미디다. 아니 모독이다. 이 그림은 평화의 그림이다. 이에 대한 뭉크의 설명은 다음과 같다. “평화, 그것은 모든 세계가 그 운행을 중단할 때 찾아온다. 그때 너의 얼굴은 이 세상의 모든 아름다움을 머금는다. 익은 과일처럼 짙붉은 너의 입술이 고통에 눌려 벌어진다. 미소는 죽은 사람의 그것이다. 지금 삶이 죽음에 손을 내밀고 있다. 사슬은 묶여 있다. 죽어간 수천 세대와 지금부터 태어날 수천 세대가 이렇게 연결되어 있는 것이다.”

불안 속에서, 또는 죽음 속에서 우리는 평화를 찾을 수 있다고 뭉크는 말한다. 고독 속에서 절대자와의 만남을 통해 평화를 얻는다고 주장한 키에르케고르와 달리 뭉크는 사랑과 거리, 그리고 노동자 속에서 평화를 찾은 화가였다. 사랑의 화가, 거리의 화가, 노동자의 화가였다. <절규>도 <마돈나>도 노동자들의 얼굴이다. 그것도 거리의 불안한 노동자들, 어쩌면 저 비정규직들이다. 뭉크는 그들의 평화와 생명을 불안과 죽음으로 그렸다.

박지혜 기자

utoisang@naver.com