이야기가있는클래식

김진묵 / 음악평론가

재즈의 기원은 정확치 않다. 편의상 1900년으로 보는데, 이는 재즈스타 루이 암스트롱이 태어난 해이기도 하다. 재즈는 태어나자마자 미국의 대중음악이 되었고, 곧 세계의 대중음악이 되었다. 순식간에 지구촌 전체를 뒤덮은 것이다. 그 이면에는 재즈가 춤곡이라는 속성이 있다. 남녀가 어울려 흐드러지게 춤을 추는 재미는 동서를 막론하고 모두가 즐기는 것이다. 이런 연유로 재즈는 세계인 모두가 좋아하는 음악이 되었다. 그리고 락과 팝 등 그 이후 태어난 대중음악의 모태가 되었다. 우리의 가요도 재즈적 이디엄을 따라 흘러왔다. 이런 점에서 재즈는 음악사에서 가장 커다란 혁명으로 기록된다.

그렇다면 왜 그들이 그토록 재즈에 흥미를 느낀 것일까. 그것은 재즈의 리듬적 특성 때문이다. 서양 사람들의 리듬적 개념은 강한 박자가 먼저 나타나는 반면, 아프리카 리듬을 바탕으로 하는 재즈는 약박이 선행한다. 예를 들어 서양음악의 4분의 4박자는 ‘강 - 약 - 중강 - 약’이 반복되나 재즈는 ‘약 - 강 - 약 - 강’ 식으로 약박이 우선한다. 이는 무언가 하나를 놓치는 듯한 약간 불안한 느낌을 준다. 불안하다는 것은 안정되지 않은 것, 즉 유동적이라는 의미이다. 이렇게 약박이 먼저 나타나는 리듬은 음악에 ‘흔들리는 듯한 느낌’을 준다. 이를 ‘스윙 감각’이라고 한다. 키 큰 흑인이 걸을 때, 휘청휘청 불안하지만 탄력 있게 걷는 느낌이다. 이 스윙감이 음악에 활기를 불어넣는다. 이는 아주 미묘한 차이지만 그 결과는 대단히 효과적이다.

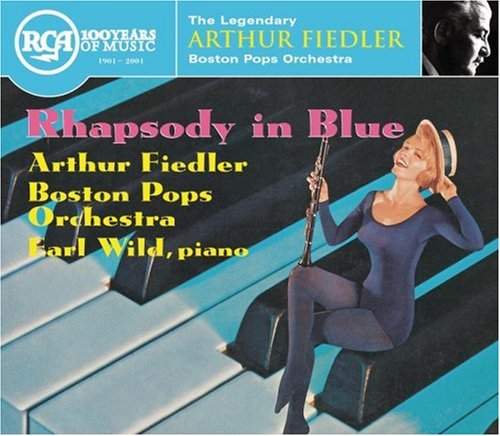

소리를 통해 무언가 말을 하는 작곡가들이 이 느낌을 놓칠 리 없다. 그래서 20세기 초반의 작곡가들은 너도 나도 재즈적 요소를 도입하였다. 미국 출신의 작곡가들은 재즈와 클래식을 병행하는 경향도 보이고 있다. 조지 거쉰이나 레너드 번스타인 같은 사람들이 그들이다.

반면 재즈에서는 클래식적 성향을 도입하여 재즈를 고급화 시키려는 시도가 지속적으로 일어났다. 재즈에 클래식적 요소가 삽입되면서, 즉각 ‘재즈는 재즈다워야 한다’는 사조가 생겨나며 재즈의 역사가 흘러왔다. 뉴올리언즈 재즈에 이은 딕시랜드 재즈, 핫 재즈에 이는 쿨 재즈, 웨스트코스트 재즈에 반기를 든 이스트코스트 재즈 등이 그것이다.

재즈는 약 100년 동안에 오랜 세월 클래식 음악이 겪었던 ‘고전 - 낭만 - 현대’를 ‘뉴올리언즈 - 스윙 - 비밥’이라는 형태로 답습하였다. 21세기에 이르러 이제 재즈와 클래식은 어깨를 나란히 하고 음악사를 이끌어가고 있다.